中小製造業にとって「顧客の顔が見えない」という課題は深刻です。

しかし顧客の行動や心理を時系列で整理した地図とも言えるカスタマージャーニーを描き、顧客の状態に応じたアプローチを行えば、自社の強みを最大限に活かせます。

本記事では、文房具メーカーの事例をもとに、顧客理解からブランド価値の創出、さらにWebとAI活用による直販強化のヒントを解説します。

本記事のポイント

- 顧客体験は機能から感覚・観念へシフト

- 強みを顧客ニーズに重ねて差別化する

- WebとAI活用で直販を持続的に強化

顧客理解から始まるカスタマージャーニーの設計

-150x150.jpg)

中小製造業にとって、顧客理解は戦略の出発点です。顧客がどのように商品と出会い、選び、使うのか。その流れを把握することで、的確な施策が可能になります。

(1)中小製造業に共通する課題

上越妙高地域と近い規模のある地方都市で、文房具を製造する企業があります。

従業員は5名ほど、創業40年を迎えた二代目経営者が舵を取っています。

近年は売上減少や資材高騰に直面し、賃上げの原資を確保するために直販を強化したいと考えています。

こうした小規模製造業に共通する課題が「顧客の顔が見えない」という点です。

卸売や小売を介した流通構造では、消費者の声が直接届きにくく、商品開発や販売戦略が感覚的になりがちです。

(2)カスタマージャーニーの重要性

この課題を克服するために有効なのが「カスタマージャーニー」の設計です。

顧客が商品を認知し、比較検討し、購入に至り、使用し、再購入や口コミにつなげるまでの一連の流れを「旅」として捉えます。

各段階で「どのような情報を求めているのか」「どんな心理状態か」「どのチャネルを利用しているのか」を把握できれば、より適切なアプローチが可能になります。

(3)文房具業界における顧客体験の変化

従来の文房具は「書ければよい」「消せればよい」といった機能が中心でした。

しかし現在では、見た目や触感、キャラクター性やストーリー性といった要素が購買動機に大きく影響します。

消しゴム一つをとっても「柔らかさ」「デザイン性」「ブランドの背景」に注目する消費者が増えているのです。

つまり、顧客の体験価値は「機能的価値」から「感覚的・観念的価値」へとシフトしており、その変化を理解することが重要です。

顧客ニーズを強みにつなげるマーケティング戦略

-150x150.jpg)

技術力や歴史といった強みは、それだけでは十分に価値を生みません。市場や顧客の変化を捉え、適切に強みを重ねることで初めて差別化が可能になります。

(1)技術力を市場ニーズに重ねる

この文房具メーカーには「消しゴムの加工技術に定評がある」という強みがあります。

さまざまな見た目や触感を表現できる技術は、消費者が求める「個性」や「感覚的価値」に応えられる武器です。

しかし一方で「顧客の声を直接収集できない」という弱みがあり、このままでは強みが十分に活かせません。

そこで市場のトレンド、すなわち「文房具を感覚的に楽しむ文化」が広がっているという機会を捉えれば、競合との差別化につなげられます。

(2)顧客の状態に応じたアプローチ

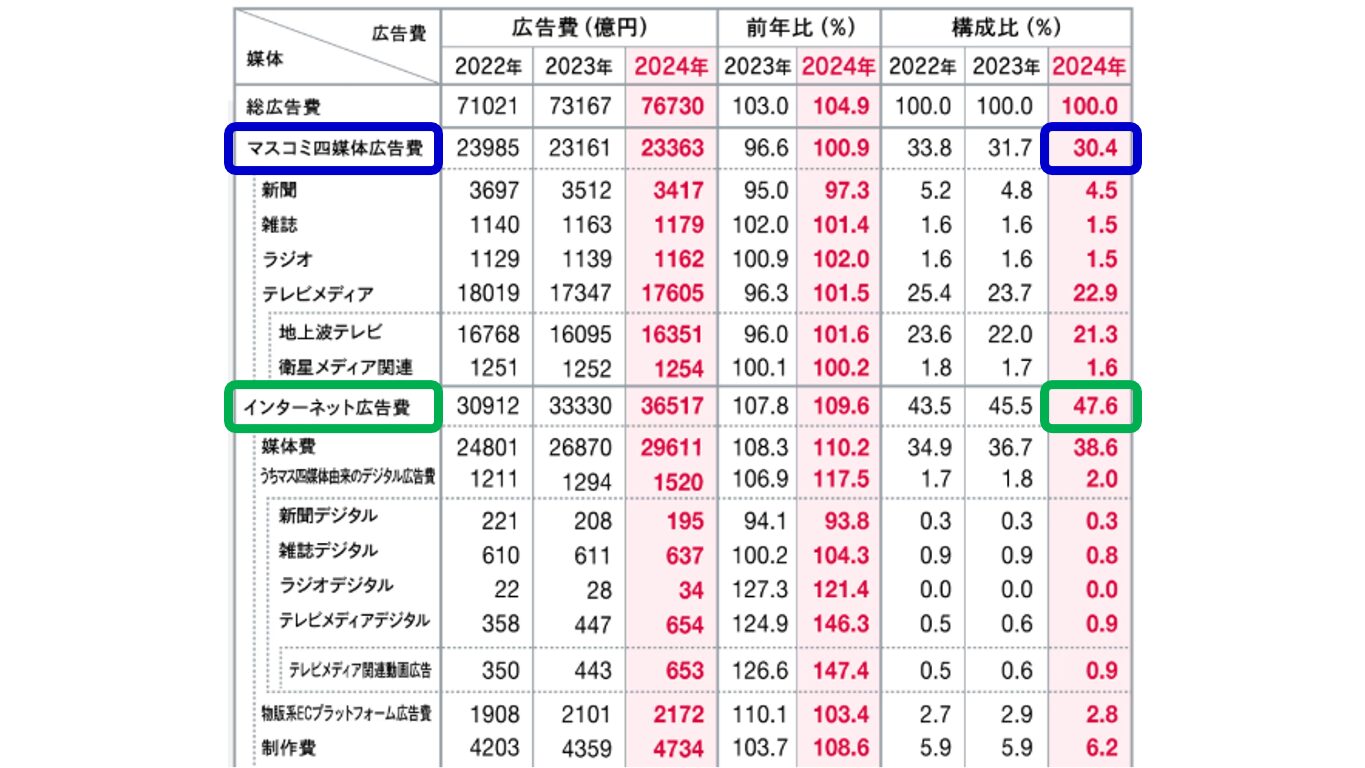

顧客は「認知」「探索」「比較」「購入」「信頼」「共有」といった段階を踏みます。

それぞれに応じて接点を工夫することが欠かせません。

たとえば認知段階では「SNSでユニークな商品写真を発信」、比較検討段階では「直販サイトで機能やストーリーを丁寧に紹介」、購入後には「使い方や開発背景を伝えて愛着を深める」といったアプローチです。

このように段階ごとに戦略を変えることで、「欲しい人に欲しい時に欲しい物を提供できる」状態を作り出せます。

(3)ストーリーが生むブランド価値

ブランド価値は性能だけではなく、顧客が抱く感情によって形成されます。

小規模メーカーならではの強みは、大企業にはない「顔が見える発信」や「経営者や職人の想いを伝えられるストーリー」です。

たとえば「二代目が資材高騰の中でも、子どもたちの学びの時間を豊かにしたいと開発した消しゴム」という背景は、単なる文房具を超えた価値を生みます。

これが価格競争から抜け出す道になります。

WebとAI時代の顧客接点の最前線

-150x150.jpg)

広告費の構造は大きく変化し、顧客の行動もWebへと移行しています。さらにAIが普及することで、中小企業でも精緻な顧客理解と直販強化が可能になっています。

(1)広告費の変化と顧客行動のシフト

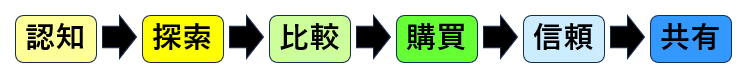

広告費の構造も変化しています。電通の「日本の広告費2024」によると、インターネット広告費は全体の47.7%、マスメディア広告は30.3%となりました。

かつてはテレビや新聞が顧客接点の中心でしたが、今やスマートフォン、SNS、検索エンジンが主戦場です。

顧客が商品を知り、検討し、購入する流れが根本から変わっているのです。

(2)中小製造業がWebを活用するポイント

中小製造業がWebを活用する際に大切なのは「顧客がどのように商品を探すか」を基点にすることです。

SEOやSNS広告で露出を増やすだけでなく、検索者が本当に求めている情報を提供する必要があります。

たとえば「消しゴム おしゃれ」「受験生 使いやすい消しゴム」といった検索ニーズを想定して直販サイトに情報を整えることで、顧客は自然に商品を見つけやすくなります。

(3)AIによる顧客理解の深化

さらにAIの発展は顧客理解を次の段階に押し上げています。

SNSやレビューの分析、購買データの解析によって「誰が、どの場面で、どんな感情で商品を選んだのか」を可視化できるようになりつつあります。

これにより、大企業だけでなく中小企業でもデータに基づいたマーケティングが可能になります。

AIを取り入れることは、今後の製造業が直販を強化し、持続的に成長するための大きな武器になるでしょう。

顧客理解と強み活用で直販は進化する

中小製造業にとって、顧客の姿を理解し、自社の強みを的確に重ねることは成長の原動力です。

顧客体験は機能的価値から感覚的価値へと変化し、WebとAIの進化によって接点はさらに多様化しています。

直販強化を実現するためには、顧客理解を出発点に、強みをブランド価値として磨き上げることが欠かせません。